Canale dei mulini

Il Canale dei Molini di Imola e Massalombarda è un corso d’acqua totalmente artificiale che prende il via alla chiusa di Codrignano, nove chilometri sopra Imola, attraversa i territori di Imola, Mordano e Massalombarda per poi rientrare nel Santerno al passo Regina (in località Massalombarda) grazie ad un sistema di chiuse che si aprono utilizzando la sola forza dell’acqua, dette “porte vinciane” dal nome del loro inventore Leonardo da Vinci. Di impianto medievale, il canale assunse grande importanza con la diffusione lungo il suo corso di numerosi molini. Sul suo corso, all’altezza della diga di Codrignano, si trova la “casa di guardia”, nata per controllare il corso del canale stesso e per fornire energia idraulica agli impianti molitori e alla centralina idroelettrica adiacente, che consente di sfruttare l'acqua per ottenere energia pulita e rinnovabile

Le sue prime tracce risalgono intorno all’anno Mille; è, molto probabilmente, il più antico manufatto a carattere economico esistente sul territorio imolese che abbia continuato ad operare nei secoli senza soluzione di continuità.

Il canale dei mulini di Imola (Canale dei Molini di Imola) è secolare; prima che sul canale venissero costruiti i mulini, le sue acque erano solcate da imbarcazioni che trasportavano merci.

Il canale fu probabilmente costruito dai romani e successivamente ristrutturato dai monaci benedettini nel VI secolo.

A nord di Imola, infatti, il canale è collegato con l'attuale via Selice, che in origine faceva parte dei secoli romani (centurie, la struttura stradale a griglia realizzata dai romani).

Oggi il canale nasce dal fiume Santerno, 9 km sopra Imola, in località Chiusa; corre quasi parallela al fiume fino a Imola, qui si dirama in due tronconi, che poi si uniscono. Il canale attraversa Massa Lombarda, San Patrizio, Conselice e Lavezzola; è lungo circa 40 km.

Il canale ha una funzione industriale e agricola; il primo è collegato a circa 16 mulini per cereali (per lo più da grano) ancora oggi funzionanti, il secondo è rappresentato dalla sua finalità irrigua, che ha assunto progressivamente maggiore importanza per gli agricoltori locali. Il canale ha anche un ruolo naturalistico e paesaggistico molto importante, grazie al suo ecosistema, ai suoi itinerari ciclopedonali e alla varietà di antiche costruzioni che si trovano lungo le sue sponde, come i mulini per cereali, zucchero e carta.

Tesori (perduti) di una terra: il Canale dei molini di Imola

Il Canale dei molini di Imola è un’opera idraulica millenaria lunga circa 40km che attraversa tutta la pianura imolese, in direzione sud-nord, fino a gettarsi nel fiume Reno. Progettato nell’Alto Medioevo dai benedettini del monastero di Santa Maria in Regola, utilizzando in parte il tracciato di un precedente canale romano, il canale artificiale scorre parallelamente al corso del fiume Santerno attraversando gli abitati di Bubano, Massa Lombarda, Conselice e Lavezzola. Costruito per l’alimentazione dei mulini e l’irrigazione dei campi, il Canale dei molini è la più antica opera pubblica esistente sul territorio imolese che abbia continuato ad operare nei secoli ininterrottamente.

La chiusa

Il Canale dei Molini attinge l’acqua dal fiume Santerno, a circa 6 km dall’abitato di Imola. L’opera viene citata per la prima volta in un rogito notarile del 1258. Nel Medioevo l’acqua del fiume era convogliata nel canale artificiale per mezzo di arginelli di sassi. Nell’800 fu deciso di costruire una diga sul fiume. La prima, costruita nel 1852, ebbe vita breve, poiché fu travolta da una piena sette anni dopo. Nel 1860 ne venne costruita una più solida, che resse per 90 anni. La chiusa attuale è stata costruita nel 1954 nei pressi della frazione Codrignano.

Il tracciato

Quando il canale raggiunge la città si sdoppia in due rami, che circondano completamente l’abitato. Il tratto urbano canale non è del tutto interrato: alcuni brevi tratti sono ancora visibili. Appena fuori dell’abitato, si riunisce in un unico corso e riappare a cielo aperto al fianco della Via provinciale Selice. Segue parallelamente il percorso della Selice per poi deviare ad est all’altezza di Bubano. Affiancata Bubano, il tracciato riprende la sua corsa verso nord. Dopo 4 km costeggia Massa Lombarda. Qui una parte delle acque sono deviate verso est, dove dopo pochi km ritornano nel fiume Santerno (al «passo Regina»).

L’altro ramo del canale, prosegue verso nord toccando, in successione, San Patrizio, Conselice e Lavezzola. Il canale si getta nel fiume Reno nei pressi del ponte detto “della Bastia” (Bastia Zaniolo).

Oggi il canale porta acqua solo fino a Massa Lombarda, dove un ramo alimenta il lavatoio pubblico. Un altro ramo si stacca dal corso principale prima dell’abitato e ritorna nel Santerno. Degli oltre venti mulini complessivamente attivi fino al Novecento, ne è rimasto tuttora funzionante soltanto uno, a Case Volta.

Storia

Prima fase – Dall’antichità fino alla fine del XIII secolo

Gli storici ritengono che, in tempi antichi, il Canale partisse da Imola (in tempi romani Forum Cornelii) e seguisse un percorso rettilineo fiancheggiante il cardo romano (oggi Via Selice) per terminare in un porto costruito sul limitare delle valli acquitrinose che costituivano il sistema lagunare della Valle Padusa. Si calcola che la via romana fosse lunga 12 miglia.

Il canale era probabilmente utilizzato come via d’acqua di collegamento tra Forum Cornelii ed il porto. Ancora nell’Alto Medioevo, prima che lungo il suo corso fossero installati i mulini che poi gli diedero il nome, il canale fungeva da idrovia per il trasporto delle merci: lo solcavano piccole imbarcazioni che portavano grano e cereali. Serviva anche per alimentare le acque del fossato a protezione delle mura di Imola.

Seconda fase – Dal 1300 ai nostri giorni

Con l’impianto dei primi mulini, all’altezza di Case Volta fu realizzata una prima deviazione verso est, allo scopo di costruire due nuovi mulini in direzione Bubano. Con la venuta degli Estensi in Romagna (dal 1440 al 1598) il percorso del Canale cambiò nuovamente. Fu realizzato il proseguimento verso nord per raggiungere i centri abitati della Romandiola: Massa Lombarda, San Patrizio e Conselice. Nei secoli successivi l’acqua del canale ha servito da supporto allo sviluppo dell’artigianato.

Gli utilizzi principali dei canali erano:

- molitura: lungo il suo corso vennero costruiti oltre venti mulini;

- irrigazione: il territorio coltivato ad orto, che interessava una vasta area, era irrigato con l’acqua del canale.

- In più, nel tempo si erano estese le risaie;

- i brillatoi per la lavorazione del riso funzionavano ad acqua;

- energia idraulica per varie lavorazioni manifatturiere: il primo stabilimento imolese di produzione delle ceramiche, in Via Quaini, così come la fornace Gardelli, la più antica, beneficiarono della presa d’acqua per l’impasto del materiale;

- lavatura dei panni nei lavatoi, sia pubblici e privati, di ospedali e conventi. Il più importante, tuttora esistente, si trova in Viale Saffi. Era detto “sciacquatoio” ed è riportato anche nella mappa di Imola di Leonardo da Vinci;

- lavorazione della canapa;

- scolatura ed espurgo delle immondizie: le concerie, le tintorie e il macello pubblico usufruirono di chiaviche lungo il canale per la pulizia dei locali.

Nel 1940 si è costituito il “Consorzio utenti del Canale di Imola e Massa Lombarda” (oggi Consorzio degli utenti del Canale dei molini). Oggi il canale dei molini alimenta i bacini di Bubano, dove l’acqua viene utilizzata per alimentare l’acquedotto industriale e inviata nei comuni vicini (dove viene potabilizzata). Il canale inoltre viene utilizzato per irrigare le aziende agricole del comprensorio di Imola e di Massa Lombarda. Nella frazione Codrignano è presente inoltre, in coincidenza con la presa del canale dei mulini dal fiume Santerno, una piccola centrale idroelettrica, che produce energia pulita e rinnovabile.

La navigazione fluviale tra Portus Caput Silicis e Forum Cornelii in eta romana

L’evoluzione storica del centro abitato di Imola è vincolata fortemente al corso d’acqua su cui sorge, il Santerno. I corsi d’acqua vanno soggetti a fenomeni di sovralluvionamento o a fenomeni di erosione a seconda del variare della piovosità nell’ambito dei loro bacini imbriferi e dei quantitativi di materiale solido che vengono immersi nelle loro correnti.

Durante una fase climatica di piovosità avviene un innalzamento degli alvei fluviali in quanto la corrente d’acqua non riesce a trasportare tutto il materiale che viene in essa riversato. Con la deposizione alluvionale del materiale in eccesso si produce un cambiamento nel profilo di equilibrio con l’innalzamento del letto fluviale. In questo modo una qualunque struttura, sia un ponte, una necropoli, o una strada che si trovavano in una posizione rispetto al fiume, possiamo dire di sicurezza, ora possono essere soggette a inondazioni e allagamenti fino ad essere completamente distrutti o ricoperti con le nuove piene che comunque raggiungeranno un livello di esondazione maggiore di quelle precedenti (nel tempo).

Il fenomeno inverso si ha quando la quantità di materiale solido che giunge in un corso d’acqua in un certo tratto è inferiore alla sua capacità di trasporto. In tal caso il fiume entra in erosione ed abbassa il suo letto. Si forma così ai suoi lati un ripiano terrazzato entro il quale rimangono sepolte quelle strutture che erano state investite dai fenomeni di aggradazione. (Strahler, 1977)

Dall’età di quelle strutture antropiche sepolte e di quelle poi sorte sulla superficie dello stesso terrazzo fluviale si possono trarre informazioni per datare il ciclo climatico di piovosità e di conseguenza la fase di degrado ambientale indotto dal deterioramento climatico.

Nella valle del Santerno, tra Borgo Tossignano e Imola, si notano vari ordini di terrazzi fluviali, da quelli posti a quote più alte e quindi più antichi, come a Casalfiumanese, Codrignano e a Ponticelli, a quelli più recenti e posti a quote più basse come il terrazzo fluviale percorso dal “Canale dei Molini” a monte di Imola (Marabini, 1994).

Nel periodo romano, il Santerno tra Borgo Tossignano e Imola aveva più o meno un andamento molto simile dal punto di vista idrologico a quello conservatosi fino a metà del ventesimo secolo.

Tra il 300 a.C. e il 400 a.C. un periodo pendolare di ottimo climatico non aveva creato sovralluvionamenti importanti, ed il drenaggio, anche delle opere di bonifica era ottimale alla morfologia di quel territorio. Nonostante il ciclo climatico benevolo, di cui in genere aveva goduto il periodo romano, ci sono state alcune annate umide e di cospicue precipitazioni e inondazioni tra la seconda metà del I sec. a.C. e il 200 d.C. (Accorsi, 1982).

Negli ultimi anni sono stati completati numerosi studi sulle variazioni idrografiche dei fiumi appenninici tra cui anche il Santerno. Con l’incrementarsi in questo ultimo decennio di studi condotti sulla base di dati rilevati da fotografie aeree, lo studio di elementi geomorfologici, l’esame litostratigrafico dei sedimenti superficiali, ecc. sono emersi elementi che ci permettono di ricostruire l’andamento topografico dei paleoalvei. In passato si è molto discusso sulla origine e sull’ubicazione degli idronimi Santerno (Santernus) e Vatreno (Vatrenus) o Vaterno (Vaternus). Non era possibile stabilire se questi idronimi corrispondessero ad un unico corso d’acqua o facessero riferimento a diversi corsi fluviali.

Comunemente si è sempre creduto che l’idronimo Vatreno o Vaterno corrispondesse a Santerno e di conseguenza fossero riferibili ad un unico corso fluviale.

L’idronimo Vatrenus o Vaternus si trova in Plinio verso la seconda metà del I sec. d.C. nella sua descrizione corografica del delta del Po, il termine Santernus verrà citato poco più tardi da Frontino negli scritti fra il 88 e il 96 d.C. È plausibile pensare, come già accennato da altri autori, che stando a questi dati si abbia a che fare con due toponimi diversi (Gambi, 1949). Così Polibio precedentemente nel 150 a.C. aveva scritto che, presa la città di Trigaboli (Ferrara?) il Po si divideva in due rami denominati Padoa e Olana, identificati più tardi dagli studiosi del rinascimento con il Po di Primaro e il Po di Volano. In realtà il Po di Primaro è di più recente formazione e il ramo Padoa, detto da Plinio Padusa, va ricercato nelle tracce dei paleoalvei riemerse dopo la bonifica della valle del Mezzano, dove la città di Spina sembrerebbe essere sorta sulla riva sinistra di questo braccio del Po (Padusa o Messanico) in corrispondenza di una fossa che collegava questo ramo con quello più a nord, detto Olana.

Ad ogni modo, in epoca romana Spina era già decaduta per il protrarsi notevole della linea di costa. A valle della città di Spina dove questo ramo viene chiamato Spinetico, riceveva sulla destra, come riferisce Plinio, un importante corso d’acqua appenninico proveniente dal territorio di Imola con il nome di Vatreno.

Dopo questa immissione si originavano i quattro rami del delta del Po i cui nomi nel suo sbocco a mare venivano detti da Plinio da sud verso nord, foce Fossa Augusta, foce Eridano o Vatreno, foce Caprasia e foce Sagis.

Dalle tracce fluviali emerse durante i lavori di bonifica della valle di Mezzano si è accertato ormai che il Vatreno si collega verso mare con il ramo Spinetico e verso monte, nella zona tra Lavezzola e S. Biagio, con gli attuali fiumi appenninici Sillaro e Santerno (Veggiani, 1973). Agli inizi del VIII sec. d.C. dissesti idrologici crearono un nuovo ramo padano più a sud del ramo Padusa che asciugarono il precedente delta padano includendo il Vatreno stesso. Alcune ricerche nella zona tra Cotignola, Bagnacavallo, Russi, Traversara e Santerno, dove si suppone passasse in epoca romana il fiume Santerno o un ramo di esso, portano a confermare una persistenza di corsi d’acqua con il nome di Santerno fino al sec. XII (Pasquali, 1978).

In epoca romana il Santerno, dopo aver attraversato Imola e raggiunto la zona di S. Prospero, si divideva in due rami di cui uno, che conservava il nome di Santerno, si dirigeva verso Ravenna e l’altro, denominato Vaterno (Vatreno), si dirigeva a Mordano, Massa Lombarda, Conselice e Lavezzola nel delta padano.

Con il nome di Vatreno si indicava molto probabilmente anche il tratto di fiume nel territorio imolese a monte della confluenza con il Sillaro e non solo il tratto a valle di detta confluenza. Uno studio etimologico approfondito dei toponimi Santerno e Vaterno, di chiara origine etrusca, potrebbe portare ad ammettere che il cambio di suono da “sa” a “va” sia dovuto al diverso andamento dei due corsi d’acqua oppure che un termine dia rilevanza al corso principale d’acqua e l’altro a quello secondario (Veggiani, 1975).

La città romana che sorgeva sul Santerno. Forum Cornelii, vede compiuta la sua fisionomia urbanistica ben definita solo nel corso del primo secolo a.C., dovuta verosimilmente ad un pianificato intervento, proprio tra la guerra sociale e l’età sillana.

Una piena autonomia amministrativa e la gestione delle proprie risorse accelera in questo periodo il rinnovo architettonico e urbanistico della città che presumibilmente si concluderà in piena età augustea intorno agli inizi del I sec d.C.

L’antico assetto urbanistico della città a occidente e a nordest dell’antico cardo maximum, oggi riconducibile alla prosecuzione di via Appia su via Mazzini, appare riconoscibile quasi immediatamente agli occhi di tutti gli studiosi. Non accade lo stesso per il settore sud-est di questa importante via, dove rimane molto dubbia la sistemazione dell’area tutt’oggi disomogenea rispetto allo sviluppo più coerente del resto della città. L’assetto urbanistico stradale appare come una rievocazione del passaggio in città di un’ansa del fiume Vatrenus o Santernus in età romana.

Recenti ritrovamenti di età romana compresi nell’area che si sviluppa tra la chiesa di Santa Maria in Regola e via Mameli angolo via Valsalva, affiancati da altri ritrovamenti in via Quaini e nell’area dell’ex convento del Buon Pastore ripropongono nuove considerazioni utili per lo studio di quest’area urbana.

La presenza di depositi consistenti di ghiaie e sabbie ha fatto ritenere possibile che la zona indagata facesse parte del bacino del Santernus in età romana quindi è possibile che un’ansa del fiume potesse avvicinarsi in maniera molto sensibile all’abitato, quindi lecito ritenere che la città fosse collegata al territorio non solo dallo sviluppo stradale ma anche attraverso il Santernus probabilmente navigabile fin dall’abitato di Forum Cornelii (Curina 2000).

In questo senso il recente progetto di ristrutturazione e ripristino del vecchio mercato ortofrutticolo di Imola, consistente nella realizzazione di un nuovo parcheggio sotterraneo, che ha richiesto una serie d’indagini preventive di prospezione e di scavo archeologico, apporta nuovi dati sull’argomento e sulla navigabilità del fiume Santerno nell’antichità. Dall’indagine archeologica sono emerse una serie d’interessanti strutture di età romana e medievale. I rinvenimenti si collocano topograficamente circoscritti a sud dal canale rinascimentale, che attualmente scorre sotto terra, e a nord dalle strutture del mercato ortofrutticolo da poco in fase di recupero edilizio. Quindi l’area interessata si trova sul fronte meridionale dell’antico centro storico di Imola e in prossimità del bacino idrografico del Santerno. Inoltre significativi rinvenimenti della fine dell’800, e più recenti studi di carattere topografico, individuano, in questa zona una articolata viabilità extraurbana dell’antica città di Forum Cornelii.

La scoperta più interessante orbita intorno al ritrovamento di una strada e canale di età romana a cui si associano une strutture di ambito commerciale ritenute appartenenti ad una banchina per l’approdo portuario di piccole chiatte.

Si tratta in particolare di una via glareata in ghiaia e ciottoli fluviali, messa in luce per una lunghezza complessiva di 55 metri e una larghezza media di 6 metri compresi i resti delle due fondazioni murarie che scorrono perimetralmente ad ogni lato della strada per tutto il tratto rinvenuto. Il tracciato stradale diviso in due tratti presenta due diverse direzioni. Il primo tratto mantiene un orientamento sulla direttrice NW/SE per circa 21 metri impostandosi sull’asse N/S per altri 34 metri fino ai resti della banchina fluviale disposta perpendicolarmente.

La banchina costituita da una fondazione muraria in manubriati romani e ciottoli fluviali è stata costruita a filo con il margine della sponda sinistra del fossato romano, su un piccolo terrapieno di rinforzo per una lunghezza complessiva di circa 25 metri divisa in due tratti (uno di 10 metri vicino alla strada romana e un altro di 15 metri più spostato verso ovest). Tre travature lignee, ritrovate sulla sponda del canale, consolidavano il terreno ulteriormente.

Le due fondazioni perimetrali al tracciato stradale sono state realizzate in ciottoli fluviali frammisti ad argilla. In alcuni punti è possibile apprezzare tratti di base muraria in frammenti di tegole e mattoni sesquipedali, con pezzame laterizio ed argilla tra le alette.

Ci sono inoltre alcuni allargamenti delle fondazioni a semipilastro che s’interpretano come punti di appoggio per una probabile sovrastruttura lignea. La strada romana presenta almeno due tagli trasversali dovuti a due fossati praticati successivamente nel tempo, probabilmente in età tardoantica e quando la strada non era già più in uso. I due fossati scorrono paralleli e sono disposti ortogonalmente ad un terzo fossato, cronologicamente in fase.

All’interno della superficie rettangolare che racchiudono questi fossati sono state individuate numerose tracce di aratura. Inoltre sono presenti alcune buche di pillo riconducibili a strutture cronologicamente posteriori ai fossati tardoantichi. All’interno di una di queste buche è stato rinvenuto un frammento di pietra oliare e alcuni frammenti di ceramica grezza ad impasto ritenute altomedievali.

A circa 6 metri della strada e in corrispondenza con la apertura praticata sulla fondazione muraria è stato rinvenuto un pozzo. Dopo avere realizzato una sezione mediante il taglio diametrale della struttura si è potuto verificare la presenza di una incamiciatura in mattoni puteali. Stratigraficamente le strutture si trovano coperte da uno strato fortemente antropizzato.

Questo strato che potremmo definire come di “abbandono” va a colmare in modo deciso anche un fossato che scorre parallelamente ad est della strada per tutta la sua lunghezza. Il tutto a sua volta è sigillato da un potente strato alluvionale di argilla limosa di colore giallastro sul quale troviamo uno strato di frequentazione, probabilmente bassomedievale e rinascimentale. e un massiccio riporto di macerie fino al piano stradale attuale.

Tra il materiale recuperato sulla strada romana in fase di scavo, figurano 10 monete in bronzo, prevalentemente di età altoimperiale, numerosissimi frammenti di vetro, alcuni in pasta vitrea, frammenti di ceramica grigia a pareti sottili, frammenti di ceramica tipo “terra sigillata”, ceramica a vernice nera, frammenti d’anfora, alcune tessere isolale di opera musiva, strumenti metallici e altri in osso lavorato.

Sono stati rinvenuti inoltre numerosi frammenti di piombo, chiodi in ferro e ossa animali. Cronologicamente la strada romana è in uso tra la seconda meta del I sec. a.C. e la fine del II sec d.C. Lo strato di abbandono individuato, da quanto si desume dal materiale rinvenuto, si può collocale tra la seconda metà del III sec. d.C. e gli albori del IV sec. d.C.

Parallelamente e poco a nord del noto Canale dei Mulini è stato rinvenuto un fossato di età medioevale, di circa 5 metri di larghezza che deluisce con pendenza verso est. Il fossato, da quanto si desume dalla sequenza stratigrafica del terreno, esisteva già in epoca romana con circa lo stesso tracciato. Infatti il suolo di frequentazione di età romana è riconoscibile lungo tutto il perimetro dello scavo, questo anche all’interno del fossato dove si riscontra in sezione la reincisione di età medievale per renderlo ancora funzionale. Lungo le due sponde del fossato sono emerse alcune strutture.

Sulla sponda sinistra è stata rinvenuta la fondazione muraria di età romana che funge da banchina, sulla sponda destra compaiono strutture murarie ricollegabili ad almeno due fasi in età medievale.

La fondazione muraria di età romana, realizzata in ciottoli e mattoni sesquipedali coincide, come posizione e orientamento, con il limite della sponda sinistra del fossato. Sempre su questa sponda e in sovrapposizione a quelle romane per un breve tratto, sono state rinvenute alcune tracce di opera muraria in mattoni di età medievale. Queste sono da mettere senza dubbio in relazione con quelle riscontrate sulla sponda destra.

Sulla sponda destra sono stati rinvenuti gli elementi strutturali di età medievale di maggiore consistenza. Su questa sponda si è verificata la presenza di un secondo canale assieme ad opere murarie dì età medievale. Detto canale è stato individuato per un tratto di circa 10 metri nel punto esatto in cui faceva defluire le sue acque in quello principale. Alcune di queste strutture murarie sono da mettere in relazione ad una attività di tipo produttivo certamente legata alla forza motrice dell’acqua.

Presumibilmente la captazione dell’acqua dal fossato principale che era fatta convogliare attraverso opere murarie simili a quelle scoperte avveniva in una zona ancora più a monte dell’area ora prospettata Tra le strutture ritrovate di questo secondo canale, sono apparse due opere murarie opposte, ciascuna in ogni sponda, che lasciano presupporre dalla sua costruzione l’uso di elementi di chiusa per il controllo delle acque.

Cronologicamente ci sono almeno due fasi dal punto di vista costruttivo in età medioevale. La prima sembra fare riferimento al momento della reincisione del precedente fossato di età romana. È in questo momento che vengono erette le prime strutture murarie in materiale laterizio. In questa fase cronologicamente inquadrabile verso il tredicesimo secolo non sembra esistere ancora il secondo fossato. Tuttavia non si esclude a priori che qualche tipo di struttura d’indole produttiva non adoperasse direttamente le acque del fossato principale come forza motrice.

Successivamente viene realizzato il secondo canale, che come abbiamo detto presumibilmente captava e di nuovo riportava le acque sul fossato principale, permettendo indubbiamente un migliore controllo di esse. Lo studio approfondito sul terreno della sequenza stratigrafica delle sabbie e limi dei due canali in rapporto diretto alle strutture murarie rinvenute, ci permette di affermare la coesistenza funzionale nel tempo di entrambi fossati. Alcuni reperti ceramici individuati all’interno delle sabbie del secondo canale, tra cui diversi frammenti di ceramica faentina “arcaica”, ci procurano informazioni più precise sulla vita del fossato.

Inoltre di certo interesse risulta il ritrovamento di una sepoltura di età romana sulla sponda destra del fossato. La sepoltura è stata rinvenuta in un determinato punto fra il canale rinascimentale e il taglio di reincisione del fossato medievale su quello romano. La quota da cui parte il taglio della sepoltura è nettamente inferiore alla quota di taglio raggiunta dal fondo del canale rinascimentale, è quindi plausibile l’ipotesi di ritrovare sotto questo canale e oltre verso sud un’area di necropoli romana. Indicativo risulta l’orientamento della sepoltura sull’asse S/N e che coincide perpendicolarmente con la sponda destra del fossato romano La sepoltura corrisponde a una tomba “a cassa laterizia” con pareti in manubrati messi di taglio. La sepoltura di un soggetto giovane, probabilmente un bambino, non ha restituito alcun elemento del corredo funerario e lo scheletro trovato all’interno si presentava sconnesso ed incompleto.

In base a questi dati sono diverse le considerazioni che si possono fare riguardo la navigabilità sul fiume Santerno nell’antichità. La prima e più importante è che effettivamente, e ora esiste la certezza con un riscontro di tipo archeologico, ci troviamo davanti a strutture di tipo commerciale legale al trasporto fluviale che s’insinuano vicinissime all’antico abitato di Forum Cornelii, dove ritroviamo persino una viabilità di servizio che le collega al centro della città.

Oggi comunemente si è portati a credere che in epoca romana all’estremità nord della strada selciata (Selice) che collegava Forum Cornelii, con la Padusa, l’antica palude a sud del Po descritta da Plinio, sorgesse un piccolo insediamento nato intorno ad un porto il così chiamato portus Caput Silicis presso l’odierna Conselice. Purtroppo i dati allo stato attuale rimangono insufficienti e non apportano elementi concreti di conferma di tipo archeologico. E’ senz’altro un ipotesi da confermare. Il documento più antico che fa riferimento al porto di Conselice è un atto del vescovo Morando del 1084 (Gaddoni, 1912). Più tardi nel 1450 circa viene menzionato di nuovo da Flavio Biondo di Forlì nella sua “Italia illustrata”. Successivamente Fra Girolamo Bonoli nel 1732 fa riferimento ancora al porto di Conselice nella “Storia di Lugo ed Annessi” (Bonoli, 1732).

Il Cerchiari nel 1848 commenta in questo modo: “Si tiene però che fra Ilia ed il suo fiume vi durasse ancora per lungo tempo un lago od un seno paludoso, poiché la chiesa parrocchiale di S. Pietro in città (ora soppressa) eretta ove era il tempio di Venere, si chiama S. Pietro in Laguna; e si tiene che questo lago si estendesse che giungne fino alla parrocchia di chiusura così denominata a Plaudendo perché chiudeva la acque.

Sopra di esso terreno passa la via Selice, che diciamo nel principio della storia costrutta da Appio Claudio tutta di selci, cioè di trachite, in causa delle molte bellette, conduttrice al porto di Conselice, poco al di sotto di questo paese evvi una casa di proprietà del sig. Conte Francesco Massari chiamata ancora Porto Venere dal nome antico del Porto, presso la quale si sono trovati anche di recente muri sotto terra con grosse anelle di ferro alle quali legavansi le barche” (Cerchiari, 1848).

In questo contesto sembra lecito parlare del canale communis, ora chiamato dei Molini. Il canale che costeggia la via Selice è menzionato in molti passaggi di documenti del sec. XII (Gaddoni, 1912). Si è anche attribuito al canale una probabile origine romana e lo si considera funzionante al momento del trattato con Venezia del 1099 (Galli, 1955): l’esistenza di questo canale sembrerebbe essere stata una delle cause per cui si firmò. Sempre facendo riferimento ad un documento del secolo XII il Galassi riporta: “…Tanto più che, sempre con lo stesso atto, riesce a strappare al vescovo anche l’uso del porto di Caput Silicis (Conselice) e l’impegno a riaprire il canale navigabile su di un precedente tracciato che, probabilmente in età romana, collegava Imola al porto” (Galassi, 1984).

Ricollegandoci a quanto riportato fin qui e in particolare a quest’ultima considerazione, le strutture portuali trovate nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo di Imola, e in concreto il fossato su cui si affacciano le banchine Per il carico e lo scarico delle merci trasportate, si circoscrivono topograficamente nell’ambito di un corso d’acqua artificiale che s’imposta decisamente su un precedente corso d’acqua naturale probabilmente un’ansa del fiume Santerno, distante di un paio di metri dall’attuale Canale dei Molini e che seguendo lo stesso tracciato pressappoco collegava Forum Cornelii al porto di Caput Silicis. Come abbiamo illustrato precedentemente, su questo fossato romano, navigabile sono stati realizzati almeno due diverse reincisioni di ripristino e bonifica in età medievale. Quindi è plausibile l’ipotesi di una continuità topografica di sfruttamento nel tempo, cominciando a partire da un antico braccio secondario del Santerno che prosciugatosi è stato ripristinato in età romana e così successivamente, almeno fino al sec. XIII-XIV, momento in cui viene spostato leggermente verso sud nel percorso che attualmente conosciamo.

È dunque probabile che la pianura forocorneliense e più specificamente l’antico portus Caput Silicis fosse collegato attraverso una efficiente rete di percorsi fluviali canalizzati, che in età romana di regola integrarono quelli terrestri, alle strutture portuarie di recente scoperta presso l’antica città di Forum Cornelii seguendo presumibilmente un percorso non molto diverso da quello che oggi conserva il Canale dei Molini.

IL FORUM I CASTRA E LA CIVITAS

“In effetti nell’antichità il Vaternus risultava navigabile, per lo meno fino all’età tardo antica, come risulta dalla presenza di un porto, Caput Silice (Conselice), che fungeva da principale sede di attracco prima dell’area ravennate, e dalla presenza di un canale16 utilizzato anch’esso per il trasporto merci (che ad Imola in periodo medievale avrebbe assunto la denominazione di canale dei Molini di Imola).” […]

Così, può darsi, che il un canale artificiale fosse già stato costruito in epoca romana per l’irrigazione dei campi. Questo primitivo tracciato avrebbe costeggiato la via Selice, attraversando la pianura imolese in direzione sud-nord fino a gettarsi nel fiume Reno.”

“Nel 2002 durante i lavori di ristrutturazione del mercato ortofrutticolo di Imola furono portati alla luce i resti di un canale artificiale navigabile, bordato di una struttura interpretata come un attracco per piccole imbarcazioni. A pochi metri è stata rinvenuta un’area destinata ad attività produttive e scambi commerciali. (Si rimanda, in merito a questo tema, alla pubblicazione di L. VIVOLI, Il canale dei Molini dalle origini al 1955, U.B.P. 1995).

L’esistenza di quest’opera idraulica, viene riconosciuta quale caratteristica fondamentale del territorio imolese, le cui sorti furono strettamente connesse all’andamento ed alla produzione dell’agricoltura locale, come facilmente si desume dal fatto che l’economia di Forum Cornelii si contrasse e poi decadde con la crisi dell’agricoltura.”

La prima rudimentale difesa di cui Imola, o perché no ancor prima l’antica Forum Cornelii, dovette dotarsi, fu il fossato. La costruzione di un canale artificiale che sei chilometri circa a sud dell’abitato partiva attingendo acqua dal Santerno è di origine romana. Si ritiene che in epoca romana il canale seguisse un percorso rettilineo fiancheggiante il cardo romano (oggi via Selice) per terminare in un porto costruito sul limitare delle valli acquitrinose che costituivano il sistema lagunare della valle Padusa (Padus era l’antico nome del Po).

Si calcola che la via romana fosse lunga 12 miglia. Il canale era probabilmente utilizzato come via d’acqua di collegamento tra Forum Cornelii ed il porto (Caput Silicis,cioè Conselice).

Nel corso degli ultimi secoli dell’Alto Medioevo, prima che lungo il suo corso fossero installati i mulini che poi gli diedero il nome, il canale fungeva quasi certamente da idrovia per il trasporto delle merci: lo solcavano piccole imbarcazioni che portavano prodotti agricoli da e verso la zona ravennate.

A testimoniarlo resta ciò che è scritto all’interno del già citato documento per mezzo del qual il vescovo Morando cede nel 1084 parte dei suoi diritti ai cittadini imolesi (Ch. Im. II, n. 731, p.306; originale in ASCI, Pergamene, mazzo I, n. 3), tra cui l’uso del suo porto di Conselice, dietro pagamento di quattro denari veneti per ciascuna nave, esluse quelle per ambascerie o destinate all’acquisto del pesce per il rifornimento cittadino.

Oltre a questo, si può citare il già menzionato trattato commerciale coi veneziani del 1099, in cui si trova la richiesta di parte veneziana ad un versamento per ciascuna nave imolese di dodici denari veronesi per il ripatico e due per il fondale (Ch. Im., II, n. 733, p. 311).

I mulini che gli diedero il nome risalgono al periodo basso medievale (XII sec.): ed il canale viene menzionato con questo nome solo a partire del 1251 (T. LAZZARI, a cura di, Libro Rosso. Il “Registrum comunis Ymole” dal 1239 con addizioni al 1269, Imola 2005, n. 86 (c.68 recto e verso ), pp. 137-138.), prima viene designato quale canale del Comune di Imola.

E’ in questo periodo che, mentre si affievoliva la sua funzione “navile” per trasporto merci e passeggeri, cresceva “di importanza quella di propulsore dei mulini su di esso costruiti, non più soltanto nella cerchia della città, ma anche lungo il suo corso nelle campagne”.

Molti dei mulini costruiti lungo il suo tracciato non appartenevano a privati ma, costituendo una tra le più vitali esigenze dei cittadini, erano stati edificati dal Comune e, solo in seguito, dati in gestione (affitto o enfiteusi) a privati cittadini. E’ appunto di mulini ubicati tra le acque e le vie che parla già un documento del 1146 (GADDONI, ZACCHERINI, Ch. Im., II, n. 567, p. 106.); si tratta di mulini ubicati presso le strade che costeggiavano le vie d’acqua.

Nel 1210 risulta essere stato fatto un accordo tra il podestà Mainardino degli Aldighieri ed i castrimolesi, a beneficio di questi ultimi, per la ricostruzione dei due mulini di castel d’Imola che erano stati distrutti. (Doc. in SAVIOLI, Annali Bolognesi, Bassano 1784-1795, vol. II, n. II, p. 307. Per la consultazione ci si è avvalsi della trascrizione in Mancini, Imola nel medioevo, vol.II tomo I, pp. 168-169.)

Nel 1271, a causa delle cattive condizioni in cui versavano le sponde del canale, il Consiglio Generale del Popolo deliberava di aggiungere agli Statuti una “riformagione” con cui obbligava i conduttori dei mulini, da Imola in giù, a provvedere alla manutenzione delle sponde a proprie spese per la parte corrispondente al tratto superiore di predetto canale, il Comune d’altra parte si impegnava nella manutenzione di quello che costituiva il tratto iniziale, dalla Chiusa presso il Santerno alle serraglie di S. Cristina.

Il canale dei Molini dal tratto iniziale della Chiusa giungeva nei pressi della città sul lato sud ovest (in vicinanza della Rocca ) e si biforcava alle serraglie di S. Cristina. A quel punto si divideva in due rami, uno che costeggiava tutto il lato sud in direzione est e l’altro che proseguiva verso nord e, giunto all’altezza dell’odierna via Carducci proseguiva verso est sul lato nord dell’abitato, fino alla via Selice, raggiunta la quale piegava, costeggiandola per poi deviare ad est all’altezza di Bubano. Affiancato Bubano, il tracciato riprende la sua corsa verso nord.

Dopo 4 km costeggia Massa Lombarda. Qui una parte delle acque sono deviate verso est, dove, dopo qualche chilometro, si reimmettono nel fiume Santerno (al “passo Regina”). L’altro ramo del canale, prosegue verso nord toccando, in successione, San Patrizio, Conselice e Lavezzola. Il canale si getta nel fiume Reno in prossimità del ponte “della Bastia” (Bastia Zaniolo).

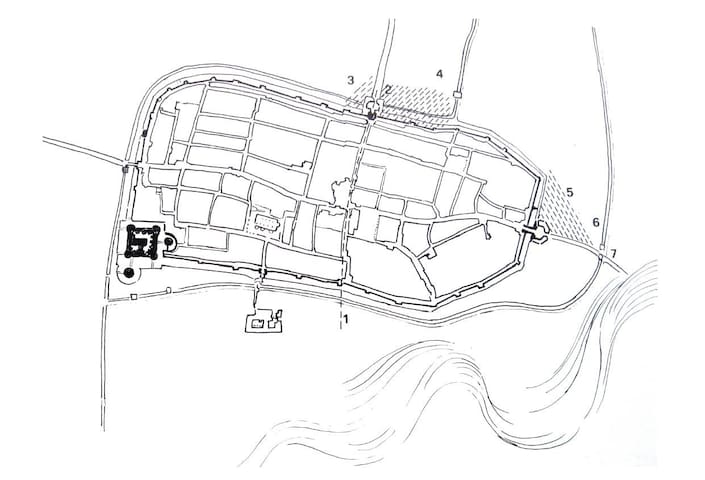

Oggi il canale dei Molini confluisce ancora nel Reno, ma senza apporto d’acqua. Come questo canale, seguisse perfettamente il tracciato dell’abitato si può osservare nella figura che tenta di ricostruire la topografia di Imola sulla base di un processo del 1294.

Dopo il 1300 vennero impiantati nuovi mulini anche fuori le mura, ed il canale, all’altezza di Case Volta, fu deviato verso est, per portare energia in direzione di Bubano. Lungo il suo corso in età moderna vennero costruiti una ventina di mulini. In epoca basso medievale, oltre ad alimentare le acque del fossato cittadino servì quale mezzo d’irrigazione, come lavatoio pubblico e privato, di ospedali e conventi (Il più importante, tuttora esistente, si trova in Viale Saffi. Era detto “sciacquatoio” ed è riportato anche nella mappa di Imola elaborata da Leonardo da Vinci); fu anche sfruttato da attività artigianali come callegari, tintori e beccai i quali usufruirono di chiaviche lungo il canale per la pulizia dei locali.

Le sue acque alla fine del medioevo azionavano diversi mulini, tra i quali ben sette erano situati lungo il tracciato delle vecchie mura della città. Uno presso porta Alone nella zona ovest(citato in un doc. del 1271, ASCI, Pergamene, mazzo III, n. 135), uno in prossimità di porta Piolo, uno della Selice, uno presso S. Cristina , il così detto mulino degli Aldrovandi, probabilmente sito nelle vicinanze della contrada Aldrovandi e perciò nella zona sud est dell’abitato (menzionato in un doc. del 1289, ANI, Pergamene, mazzo I, n. 15), un mulino detto nuovo situato in corrispondenza della via Avicis è attestato del 1430 (ANI, Pergamene, mazzo VII, n. 48) ed un altro nella zona est denominato mulino vecchio.

Si fa presente che degli oltre venti mulini complessivamente attivi lungo il suo corso fino al Novecento, ne è rimasto tuttora funzionante soltanto uno, a Case Volta.

Consorzio Utenti Canale Mulini D'Imola E Massalombarda

56 Via CavourIl Canale dei Molini di Imola e Massalombarda è un corso d’acqua totalmente artificiale che prende il via alla chiusa di Codrignano, nove chilometri sopra Imola, attraversa i territori di Imola, Mordano e Massalombarda per poi rientrare nel Santerno al passo Regina (in località Massalombarda) grazie ad un sistema di chiuse che si aprono utilizzando la sola forza dell’acqua, dette “porte vinciane” dal nome del loro inventore Leonardo da Vinci. Di impianto medievale, il canale assunse grande importanza con la diffusione lungo il suo corso di numerosi molini. Sul suo corso, all’altezza della diga di Codrignano, si trova la “casa di guardia”, nata per controllare il corso del canale stesso e per fornire energia idraulica agli impianti molitori e alla centralina idroelettrica adiacente, che consente di sfruttare l'acqua per ottenere energia pulita e rinnovabile

Le sue prime tracce risalgono intorno all’anno Mille; è, molto probabilmente, il più antico manufatto a carattere economico esistente sul territorio imolese che abbia continuato ad operare nei secoli senza soluzione di continuità.

Il canale dei mulini di Imola (Canale dei Molini di Imola) è secolare; prima che sul canale venissero costruiti i mulini, le sue acque erano solcate da imbarcazioni che trasportavano merci.

Il canale fu probabilmente costruito dai romani e successivamente ristrutturato dai monaci benedettini nel VI secolo.

A nord di Imola, infatti, il canale è collegato con l'attuale via Selice, che in origine faceva parte dei secoli romani (centurie, la struttura stradale a griglia realizzata dai romani).

Oggi il canale nasce dal fiume Santerno, 9 km sopra Imola, in località Chiusa; corre quasi parallela al fiume fino a Imola, qui si dirama in due tronconi, che poi si uniscono. Il canale attraversa Massa Lombarda, San Patrizio, Conselice e Lavezzola; è lungo circa 40 km.

Il canale ha una funzione industriale e agricola; il primo è collegato a circa 16 mulini per cereali (per lo più da grano) ancora oggi funzionanti, il secondo è rappresentato dalla sua finalità irrigua, che ha assunto progressivamente maggiore importanza per gli agricoltori locali. Il canale ha anche un ruolo naturalistico e paesaggistico molto importante, grazie al suo ecosistema, ai suoi itinerari ciclopedonali e alla varietà di antiche costruzioni che si trovano lungo le sue sponde, come i mulini per cereali, zucchero e carta.

Tesori (perduti) di una terra: il Canale dei molini di Imola

Il Canale dei molini di Imola è un’opera idraulica millenaria lunga circa 40km che attraversa tutta la pianura imolese, in direzione sud-nord, fino a gettarsi nel fiume Reno. Progettato nell’Alto Medioevo dai benedettini del monastero di Santa Maria in Regola, utilizzando in parte il tracciato di un precedente canale romano, il canale artificiale scorre parallelamente al corso del fiume Santerno attraversando gli abitati di Bubano, Massa Lombarda, Conselice e Lavezzola. Costruito per l’alimentazione dei mulini e l’irrigazione dei campi, il Canale dei molini è la più antica opera pubblica esistente sul territorio imolese che abbia continuato ad operare nei secoli ininterrottamente.

La chiusa

Il Canale dei Molini attinge l’acqua dal fiume Santerno, a circa 6 km dall’abitato di Imola. L’opera viene citata per la prima volta in un rogito notarile del 1258. Nel Medioevo l’acqua del fiume era convogliata nel canale artificiale per mezzo di arginelli di sassi. Nell’800 fu deciso di costruire una diga sul fiume. La prima, costruita nel 1852, ebbe vita breve, poiché fu travolta da una piena sette anni dopo. Nel 1860 ne venne costruita una più solida, che resse per 90 anni. La chiusa attuale è stata costruita nel 1954 nei pressi della frazione Codrignano.

Il tracciato

Quando il canale raggiunge la città si sdoppia in due rami, che circondano completamente l’abitato. Il tratto urbano canale non è del tutto interrato: alcuni brevi tratti sono ancora visibili. Appena fuori dell’abitato, si riunisce in un unico corso e riappare a cielo aperto al fianco della Via provinciale Selice. Segue parallelamente il percorso della Selice per poi deviare ad est all’altezza di Bubano. Affiancata Bubano, il tracciato riprende la sua corsa verso nord. Dopo 4 km costeggia Massa Lombarda. Qui una parte delle acque sono deviate verso est, dove dopo pochi km ritornano nel fiume Santerno (al «passo Regina»).

L’altro ramo del canale, prosegue verso nord toccando, in successione, San Patrizio, Conselice e Lavezzola. Il canale si getta nel fiume Reno nei pressi del ponte detto “della Bastia” (Bastia Zaniolo).

Oggi il canale porta acqua solo fino a Massa Lombarda, dove un ramo alimenta il lavatoio pubblico. Un altro ramo si stacca dal corso principale prima dell’abitato e ritorna nel Santerno. Degli oltre venti mulini complessivamente attivi fino al Novecento, ne è rimasto tuttora funzionante soltanto uno, a Case Volta.

Storia

Prima fase – Dall’antichità fino alla fine del XIII secolo

Gli storici ritengono che, in tempi antichi, il Canale partisse da Imola (in tempi romani Forum Cornelii) e seguisse un percorso rettilineo fiancheggiante il cardo romano (oggi Via Selice) per terminare in un porto costruito sul limitare delle valli acquitrinose che costituivano il sistema lagunare della Valle Padusa. Si calcola che la via romana fosse lunga 12 miglia.

Il canale era probabilmente utilizzato come via d’acqua di collegamento tra Forum Cornelii ed il porto. Ancora nell’Alto Medioevo, prima che lungo il suo corso fossero installati i mulini che poi gli diedero il nome, il canale fungeva da idrovia per il trasporto delle merci: lo solcavano piccole imbarcazioni che portavano grano e cereali. Serviva anche per alimentare le acque del fossato a protezione delle mura di Imola.

Seconda fase – Dal 1300 ai nostri giorni

Con l’impianto dei primi mulini, all’altezza di Case Volta fu realizzata una prima deviazione verso est, allo scopo di costruire due nuovi mulini in direzione Bubano. Con la venuta degli Estensi in Romagna (dal 1440 al 1598) il percorso del Canale cambiò nuovamente. Fu realizzato il proseguimento verso nord per raggiungere i centri abitati della Romandiola: Massa Lombarda, San Patrizio e Conselice. Nei secoli successivi l’acqua del canale ha servito da supporto allo sviluppo dell’artigianato.

Gli utilizzi principali dei canali erano:

- molitura: lungo il suo corso vennero costruiti oltre venti mulini;

- irrigazione: il territorio coltivato ad orto, che interessava una vasta area, era irrigato con l’acqua del canale.

- In più, nel tempo si erano estese le risaie;

- i brillatoi per la lavorazione del riso funzionavano ad acqua;

- energia idraulica per varie lavorazioni manifatturiere: il primo stabilimento imolese di produzione delle ceramiche, in Via Quaini, così come la fornace Gardelli, la più antica, beneficiarono della presa d’acqua per l’impasto del materiale;

- lavatura dei panni nei lavatoi, sia pubblici e privati, di ospedali e conventi. Il più importante, tuttora esistente, si trova in Viale Saffi. Era detto “sciacquatoio” ed è riportato anche nella mappa di Imola di Leonardo da Vinci;

- lavorazione della canapa;

- scolatura ed espurgo delle immondizie: le concerie, le tintorie e il macello pubblico usufruirono di chiaviche lungo il canale per la pulizia dei locali.

Nel 1940 si è costituito il “Consorzio utenti del Canale di Imola e Massa Lombarda” (oggi Consorzio degli utenti del Canale dei molini). Oggi il canale dei molini alimenta i bacini di Bubano, dove l’acqua viene utilizzata per alimentare l’acquedotto industriale e inviata nei comuni vicini (dove viene potabilizzata). Il canale inoltre viene utilizzato per irrigare le aziende agricole del comprensorio di Imola e di Massa Lombarda. Nella frazione Codrignano è presente inoltre, in coincidenza con la presa del canale dei mulini dal fiume Santerno, una piccola centrale idroelettrica, che produce energia pulita e rinnovabile.

La navigazione fluviale tra Portus Caput Silicis e Forum Cornelii in eta romana

L’evoluzione storica del centro abitato di Imola è vincolata fortemente al corso d’acqua su cui sorge, il Santerno. I corsi d’acqua vanno soggetti a fenomeni di sovralluvionamento o a fenomeni di erosione a seconda del variare della piovosità nell’ambito dei loro bacini imbriferi e dei quantitativi di materiale solido che vengono immersi nelle loro correnti.

Durante una fase climatica di piovosità avviene un innalzamento degli alvei fluviali in quanto la corrente d’acqua non riesce a trasportare tutto il materiale che viene in essa riversato. Con la deposizione alluvionale del materiale in eccesso si produce un cambiamento nel profilo di equilibrio con l’innalzamento del letto fluviale. In questo modo una qualunque struttura, sia un ponte, una necropoli, o una strada che si trovavano in una posizione rispetto al fiume, possiamo dire di sicurezza, ora possono essere soggette a inondazioni e allagamenti fino ad essere completamente distrutti o ricoperti con le nuove piene che comunque raggiungeranno un livello di esondazione maggiore di quelle precedenti (nel tempo).

Il fenomeno inverso si ha quando la quantità di materiale solido che giunge in un corso d’acqua in un certo tratto è inferiore alla sua capacità di trasporto. In tal caso il fiume entra in erosione ed abbassa il suo letto. Si forma così ai suoi lati un ripiano terrazzato entro il quale rimangono sepolte quelle strutture che erano state investite dai fenomeni di aggradazione. (Strahler, 1977)

Dall’età di quelle strutture antropiche sepolte e di quelle poi sorte sulla superficie dello stesso terrazzo fluviale si possono trarre informazioni per datare il ciclo climatico di piovosità e di conseguenza la fase di degrado ambientale indotto dal deterioramento climatico.

Nella valle del Santerno, tra Borgo Tossignano e Imola, si notano vari ordini di terrazzi fluviali, da quelli posti a quote più alte e quindi più antichi, come a Casalfiumanese, Codrignano e a Ponticelli, a quelli più recenti e posti a quote più basse come il terrazzo fluviale percorso dal “Canale dei Molini” a monte di Imola (Marabini, 1994).

Nel periodo romano, il Santerno tra Borgo Tossignano e Imola aveva più o meno un andamento molto simile dal punto di vista idrologico a quello conservatosi fino a metà del ventesimo secolo.

Tra il 300 a.C. e il 400 a.C. un periodo pendolare di ottimo climatico non aveva creato sovralluvionamenti importanti, ed il drenaggio, anche delle opere di bonifica era ottimale alla morfologia di quel territorio. Nonostante il ciclo climatico benevolo, di cui in genere aveva goduto il periodo romano, ci sono state alcune annate umide e di cospicue precipitazioni e inondazioni tra la seconda metà del I sec. a.C. e il 200 d.C. (Accorsi, 1982).

Negli ultimi anni sono stati completati numerosi studi sulle variazioni idrografiche dei fiumi appenninici tra cui anche il Santerno. Con l’incrementarsi in questo ultimo decennio di studi condotti sulla base di dati rilevati da fotografie aeree, lo studio di elementi geomorfologici, l’esame litostratigrafico dei sedimenti superficiali, ecc. sono emersi elementi che ci permettono di ricostruire l’andamento topografico dei paleoalvei. In passato si è molto discusso sulla origine e sull’ubicazione degli idronimi Santerno (Santernus) e Vatreno (Vatrenus) o Vaterno (Vaternus). Non era possibile stabilire se questi idronimi corrispondessero ad un unico corso d’acqua o facessero riferimento a diversi corsi fluviali.

Comunemente si è sempre creduto che l’idronimo Vatreno o Vaterno corrispondesse a Santerno e di conseguenza fossero riferibili ad un unico corso fluviale.

L’idronimo Vatrenus o Vaternus si trova in Plinio verso la seconda metà del I sec. d.C. nella sua descrizione corografica del delta del Po, il termine Santernus verrà citato poco più tardi da Frontino negli scritti fra il 88 e il 96 d.C. È plausibile pensare, come già accennato da altri autori, che stando a questi dati si abbia a che fare con due toponimi diversi (Gambi, 1949). Così Polibio precedentemente nel 150 a.C. aveva scritto che, presa la città di Trigaboli (Ferrara?) il Po si divideva in due rami denominati Padoa e Olana, identificati più tardi dagli studiosi del rinascimento con il Po di Primaro e il Po di Volano. In realtà il Po di Primaro è di più recente formazione e il ramo Padoa, detto da Plinio Padusa, va ricercato nelle tracce dei paleoalvei riemerse dopo la bonifica della valle del Mezzano, dove la città di Spina sembrerebbe essere sorta sulla riva sinistra di questo braccio del Po (Padusa o Messanico) in corrispondenza di una fossa che collegava questo ramo con quello più a nord, detto Olana.

Ad ogni modo, in epoca romana Spina era già decaduta per il protrarsi notevole della linea di costa. A valle della città di Spina dove questo ramo viene chiamato Spinetico, riceveva sulla destra, come riferisce Plinio, un importante corso d’acqua appenninico proveniente dal territorio di Imola con il nome di Vatreno.

Dopo questa immissione si originavano i quattro rami del delta del Po i cui nomi nel suo sbocco a mare venivano detti da Plinio da sud verso nord, foce Fossa Augusta, foce Eridano o Vatreno, foce Caprasia e foce Sagis.

Dalle tracce fluviali emerse durante i lavori di bonifica della valle di Mezzano si è accertato ormai che il Vatreno si collega verso mare con il ramo Spinetico e verso monte, nella zona tra Lavezzola e S. Biagio, con gli attuali fiumi appenninici Sillaro e Santerno (Veggiani, 1973). Agli inizi del VIII sec. d.C. dissesti idrologici crearono un nuovo ramo padano più a sud del ramo Padusa che asciugarono il precedente delta padano includendo il Vatreno stesso. Alcune ricerche nella zona tra Cotignola, Bagnacavallo, Russi, Traversara e Santerno, dove si suppone passasse in epoca romana il fiume Santerno o un ramo di esso, portano a confermare una persistenza di corsi d’acqua con il nome di Santerno fino al sec. XII (Pasquali, 1978).

In epoca romana il Santerno, dopo aver attraversato Imola e raggiunto la zona di S. Prospero, si divideva in due rami di cui uno, che conservava il nome di Santerno, si dirigeva verso Ravenna e l’altro, denominato Vaterno (Vatreno), si dirigeva a Mordano, Massa Lombarda, Conselice e Lavezzola nel delta padano.

Con il nome di Vatreno si indicava molto probabilmente anche il tratto di fiume nel territorio imolese a monte della confluenza con il Sillaro e non solo il tratto a valle di detta confluenza. Uno studio etimologico approfondito dei toponimi Santerno e Vaterno, di chiara origine etrusca, potrebbe portare ad ammettere che il cambio di suono da “sa” a “va” sia dovuto al diverso andamento dei due corsi d’acqua oppure che un termine dia rilevanza al corso principale d’acqua e l’altro a quello secondario (Veggiani, 1975).

La città romana che sorgeva sul Santerno. Forum Cornelii, vede compiuta la sua fisionomia urbanistica ben definita solo nel corso del primo secolo a.C., dovuta verosimilmente ad un pianificato intervento, proprio tra la guerra sociale e l’età sillana.

Una piena autonomia amministrativa e la gestione delle proprie risorse accelera in questo periodo il rinnovo architettonico e urbanistico della città che presumibilmente si concluderà in piena età augustea intorno agli inizi del I sec d.C.

L’antico assetto urbanistico della città a occidente e a nordest dell’antico cardo maximum, oggi riconducibile alla prosecuzione di via Appia su via Mazzini, appare riconoscibile quasi immediatamente agli occhi di tutti gli studiosi. Non accade lo stesso per il settore sud-est di questa importante via, dove rimane molto dubbia la sistemazione dell’area tutt’oggi disomogenea rispetto allo sviluppo più coerente del resto della città. L’assetto urbanistico stradale appare come una rievocazione del passaggio in città di un’ansa del fiume Vatrenus o Santernus in età romana.

Recenti ritrovamenti di età romana compresi nell’area che si sviluppa tra la chiesa di Santa Maria in Regola e via Mameli angolo via Valsalva, affiancati da altri ritrovamenti in via Quaini e nell’area dell’ex convento del Buon Pastore ripropongono nuove considerazioni utili per lo studio di quest’area urbana.

La presenza di depositi consistenti di ghiaie e sabbie ha fatto ritenere possibile che la zona indagata facesse parte del bacino del Santernus in età romana quindi è possibile che un’ansa del fiume potesse avvicinarsi in maniera molto sensibile all’abitato, quindi lecito ritenere che la città fosse collegata al territorio non solo dallo sviluppo stradale ma anche attraverso il Santernus probabilmente navigabile fin dall’abitato di Forum Cornelii (Curina 2000).

In questo senso il recente progetto di ristrutturazione e ripristino del vecchio mercato ortofrutticolo di Imola, consistente nella realizzazione di un nuovo parcheggio sotterraneo, che ha richiesto una serie d’indagini preventive di prospezione e di scavo archeologico, apporta nuovi dati sull’argomento e sulla navigabilità del fiume Santerno nell’antichità. Dall’indagine archeologica sono emerse una serie d’interessanti strutture di età romana e medievale. I rinvenimenti si collocano topograficamente circoscritti a sud dal canale rinascimentale, che attualmente scorre sotto terra, e a nord dalle strutture del mercato ortofrutticolo da poco in fase di recupero edilizio. Quindi l’area interessata si trova sul fronte meridionale dell’antico centro storico di Imola e in prossimità del bacino idrografico del Santerno. Inoltre significativi rinvenimenti della fine dell’800, e più recenti studi di carattere topografico, individuano, in questa zona una articolata viabilità extraurbana dell’antica città di Forum Cornelii.

La scoperta più interessante orbita intorno al ritrovamento di una strada e canale di età romana a cui si associano une strutture di ambito commerciale ritenute appartenenti ad una banchina per l’approdo portuario di piccole chiatte.

Si tratta in particolare di una via glareata in ghiaia e ciottoli fluviali, messa in luce per una lunghezza complessiva di 55 metri e una larghezza media di 6 metri compresi i resti delle due fondazioni murarie che scorrono perimetralmente ad ogni lato della strada per tutto il tratto rinvenuto. Il tracciato stradale diviso in due tratti presenta due diverse direzioni. Il primo tratto mantiene un orientamento sulla direttrice NW/SE per circa 21 metri impostandosi sull’asse N/S per altri 34 metri fino ai resti della banchina fluviale disposta perpendicolarmente.

La banchina costituita da una fondazione muraria in manubriati romani e ciottoli fluviali è stata costruita a filo con il margine della sponda sinistra del fossato romano, su un piccolo terrapieno di rinforzo per una lunghezza complessiva di circa 25 metri divisa in due tratti (uno di 10 metri vicino alla strada romana e un altro di 15 metri più spostato verso ovest). Tre travature lignee, ritrovate sulla sponda del canale, consolidavano il terreno ulteriormente.

Le due fondazioni perimetrali al tracciato stradale sono state realizzate in ciottoli fluviali frammisti ad argilla. In alcuni punti è possibile apprezzare tratti di base muraria in frammenti di tegole e mattoni sesquipedali, con pezzame laterizio ed argilla tra le alette.

Ci sono inoltre alcuni allargamenti delle fondazioni a semipilastro che s’interpretano come punti di appoggio per una probabile sovrastruttura lignea. La strada romana presenta almeno due tagli trasversali dovuti a due fossati praticati successivamente nel tempo, probabilmente in età tardoantica e quando la strada non era già più in uso. I due fossati scorrono paralleli e sono disposti ortogonalmente ad un terzo fossato, cronologicamente in fase.

All’interno della superficie rettangolare che racchiudono questi fossati sono state individuate numerose tracce di aratura. Inoltre sono presenti alcune buche di pillo riconducibili a strutture cronologicamente posteriori ai fossati tardoantichi. All’interno di una di queste buche è stato rinvenuto un frammento di pietra oliare e alcuni frammenti di ceramica grezza ad impasto ritenute altomedievali.

A circa 6 metri della strada e in corrispondenza con la apertura praticata sulla fondazione muraria è stato rinvenuto un pozzo. Dopo avere realizzato una sezione mediante il taglio diametrale della struttura si è potuto verificare la presenza di una incamiciatura in mattoni puteali. Stratigraficamente le strutture si trovano coperte da uno strato fortemente antropizzato.

Questo strato che potremmo definire come di “abbandono” va a colmare in modo deciso anche un fossato che scorre parallelamente ad est della strada per tutta la sua lunghezza. Il tutto a sua volta è sigillato da un potente strato alluvionale di argilla limosa di colore giallastro sul quale troviamo uno strato di frequentazione, probabilmente bassomedievale e rinascimentale. e un massiccio riporto di macerie fino al piano stradale attuale.

Tra il materiale recuperato sulla strada romana in fase di scavo, figurano 10 monete in bronzo, prevalentemente di età altoimperiale, numerosissimi frammenti di vetro, alcuni in pasta vitrea, frammenti di ceramica grigia a pareti sottili, frammenti di ceramica tipo “terra sigillata”, ceramica a vernice nera, frammenti d’anfora, alcune tessere isolale di opera musiva, strumenti metallici e altri in osso lavorato.

Sono stati rinvenuti inoltre numerosi frammenti di piombo, chiodi in ferro e ossa animali. Cronologicamente la strada romana è in uso tra la seconda meta del I sec. a.C. e la fine del II sec d.C. Lo strato di abbandono individuato, da quanto si desume dal materiale rinvenuto, si può collocale tra la seconda metà del III sec. d.C. e gli albori del IV sec. d.C.

Parallelamente e poco a nord del noto Canale dei Mulini è stato rinvenuto un fossato di età medioevale, di circa 5 metri di larghezza che deluisce con pendenza verso est. Il fossato, da quanto si desume dalla sequenza stratigrafica del terreno, esisteva già in epoca romana con circa lo stesso tracciato. Infatti il suolo di frequentazione di età romana è riconoscibile lungo tutto il perimetro dello scavo, questo anche all’interno del fossato dove si riscontra in sezione la reincisione di età medievale per renderlo ancora funzionale. Lungo le due sponde del fossato sono emerse alcune strutture.

Sulla sponda sinistra è stata rinvenuta la fondazione muraria di età romana che funge da banchina, sulla sponda destra compaiono strutture murarie ricollegabili ad almeno due fasi in età medievale.

La fondazione muraria di età romana, realizzata in ciottoli e mattoni sesquipedali coincide, come posizione e orientamento, con il limite della sponda sinistra del fossato. Sempre su questa sponda e in sovrapposizione a quelle romane per un breve tratto, sono state rinvenute alcune tracce di opera muraria in mattoni di età medievale. Queste sono da mettere senza dubbio in relazione con quelle riscontrate sulla sponda destra.

Sulla sponda destra sono stati rinvenuti gli elementi strutturali di età medievale di maggiore consistenza. Su questa sponda si è verificata la presenza di un secondo canale assieme ad opere murarie dì età medievale. Detto canale è stato individuato per un tratto di circa 10 metri nel punto esatto in cui faceva defluire le sue acque in quello principale. Alcune di queste strutture murarie sono da mettere in relazione ad una attività di tipo produttivo certamente legata alla forza motrice dell’acqua.

Presumibilmente la captazione dell’acqua dal fossato principale che era fatta convogliare attraverso opere murarie simili a quelle scoperte avveniva in una zona ancora più a monte dell’area ora prospettata Tra le strutture ritrovate di questo secondo canale, sono apparse due opere murarie opposte, ciascuna in ogni sponda, che lasciano presupporre dalla sua costruzione l’uso di elementi di chiusa per il controllo delle acque.

Cronologicamente ci sono almeno due fasi dal punto di vista costruttivo in età medioevale. La prima sembra fare riferimento al momento della reincisione del precedente fossato di età romana. È in questo momento che vengono erette le prime strutture murarie in materiale laterizio. In questa fase cronologicamente inquadrabile verso il tredicesimo secolo non sembra esistere ancora il secondo fossato. Tuttavia non si esclude a priori che qualche tipo di struttura d’indole produttiva non adoperasse direttamente le acque del fossato principale come forza motrice.

Successivamente viene realizzato il secondo canale, che come abbiamo detto presumibilmente captava e di nuovo riportava le acque sul fossato principale, permettendo indubbiamente un migliore controllo di esse. Lo studio approfondito sul terreno della sequenza stratigrafica delle sabbie e limi dei due canali in rapporto diretto alle strutture murarie rinvenute, ci permette di affermare la coesistenza funzionale nel tempo di entrambi fossati. Alcuni reperti ceramici individuati all’interno delle sabbie del secondo canale, tra cui diversi frammenti di ceramica faentina “arcaica”, ci procurano informazioni più precise sulla vita del fossato.

Inoltre di certo interesse risulta il ritrovamento di una sepoltura di età romana sulla sponda destra del fossato. La sepoltura è stata rinvenuta in un determinato punto fra il canale rinascimentale e il taglio di reincisione del fossato medievale su quello romano. La quota da cui parte il taglio della sepoltura è nettamente inferiore alla quota di taglio raggiunta dal fondo del canale rinascimentale, è quindi plausibile l’ipotesi di ritrovare sotto questo canale e oltre verso sud un’area di necropoli romana. Indicativo risulta l’orientamento della sepoltura sull’asse S/N e che coincide perpendicolarmente con la sponda destra del fossato romano La sepoltura corrisponde a una tomba “a cassa laterizia” con pareti in manubrati messi di taglio. La sepoltura di un soggetto giovane, probabilmente un bambino, non ha restituito alcun elemento del corredo funerario e lo scheletro trovato all’interno si presentava sconnesso ed incompleto.

In base a questi dati sono diverse le considerazioni che si possono fare riguardo la navigabilità sul fiume Santerno nell’antichità. La prima e più importante è che effettivamente, e ora esiste la certezza con un riscontro di tipo archeologico, ci troviamo davanti a strutture di tipo commerciale legale al trasporto fluviale che s’insinuano vicinissime all’antico abitato di Forum Cornelii, dove ritroviamo persino una viabilità di servizio che le collega al centro della città.

Oggi comunemente si è portati a credere che in epoca romana all’estremità nord della strada selciata (Selice) che collegava Forum Cornelii, con la Padusa, l’antica palude a sud del Po descritta da Plinio, sorgesse un piccolo insediamento nato intorno ad un porto il così chiamato portus Caput Silicis presso l’odierna Conselice. Purtroppo i dati allo stato attuale rimangono insufficienti e non apportano elementi concreti di conferma di tipo archeologico. E’ senz’altro un ipotesi da confermare. Il documento più antico che fa riferimento al porto di Conselice è un atto del vescovo Morando del 1084 (Gaddoni, 1912). Più tardi nel 1450 circa viene menzionato di nuovo da Flavio Biondo di Forlì nella sua “Italia illustrata”. Successivamente Fra Girolamo Bonoli nel 1732 fa riferimento ancora al porto di Conselice nella “Storia di Lugo ed Annessi” (Bonoli, 1732).

Il Cerchiari nel 1848 commenta in questo modo: “Si tiene però che fra Ilia ed il suo fiume vi durasse ancora per lungo tempo un lago od un seno paludoso, poiché la chiesa parrocchiale di S. Pietro in città (ora soppressa) eretta ove era il tempio di Venere, si chiama S. Pietro in Laguna; e si tiene che questo lago si estendesse che giungne fino alla parrocchia di chiusura così denominata a Plaudendo perché chiudeva la acque.

Sopra di esso terreno passa la via Selice, che diciamo nel principio della storia costrutta da Appio Claudio tutta di selci, cioè di trachite, in causa delle molte bellette, conduttrice al porto di Conselice, poco al di sotto di questo paese evvi una casa di proprietà del sig. Conte Francesco Massari chiamata ancora Porto Venere dal nome antico del Porto, presso la quale si sono trovati anche di recente muri sotto terra con grosse anelle di ferro alle quali legavansi le barche” (Cerchiari, 1848).

In questo contesto sembra lecito parlare del canale communis, ora chiamato dei Molini. Il canale che costeggia la via Selice è menzionato in molti passaggi di documenti del sec. XII (Gaddoni, 1912). Si è anche attribuito al canale una probabile origine romana e lo si considera funzionante al momento del trattato con Venezia del 1099 (Galli, 1955): l’esistenza di questo canale sembrerebbe essere stata una delle cause per cui si firmò. Sempre facendo riferimento ad un documento del secolo XII il Galassi riporta: “…Tanto più che, sempre con lo stesso atto, riesce a strappare al vescovo anche l’uso del porto di Caput Silicis (Conselice) e l’impegno a riaprire il canale navigabile su di un precedente tracciato che, probabilmente in età romana, collegava Imola al porto” (Galassi, 1984).

Ricollegandoci a quanto riportato fin qui e in particolare a quest’ultima considerazione, le strutture portuali trovate nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo di Imola, e in concreto il fossato su cui si affacciano le banchine Per il carico e lo scarico delle merci trasportate, si circoscrivono topograficamente nell’ambito di un corso d’acqua artificiale che s’imposta decisamente su un precedente corso d’acqua naturale probabilmente un’ansa del fiume Santerno, distante di un paio di metri dall’attuale Canale dei Molini e che seguendo lo stesso tracciato pressappoco collegava Forum Cornelii al porto di Caput Silicis. Come abbiamo illustrato precedentemente, su questo fossato romano, navigabile sono stati realizzati almeno due diverse reincisioni di ripristino e bonifica in età medievale. Quindi è plausibile l’ipotesi di una continuità topografica di sfruttamento nel tempo, cominciando a partire da un antico braccio secondario del Santerno che prosciugatosi è stato ripristinato in età romana e così successivamente, almeno fino al sec. XIII-XIV, momento in cui viene spostato leggermente verso sud nel percorso che attualmente conosciamo.

È dunque probabile che la pianura forocorneliense e più specificamente l’antico portus Caput Silicis fosse collegato attraverso una efficiente rete di percorsi fluviali canalizzati, che in età romana di regola integrarono quelli terrestri, alle strutture portuarie di recente scoperta presso l’antica città di Forum Cornelii seguendo presumibilmente un percorso non molto diverso da quello che oggi conserva il Canale dei Molini.

IL FORUM I CASTRA E LA CIVITAS

“In effetti nell’antichità il Vaternus risultava navigabile, per lo meno fino all’età tardo antica, come risulta dalla presenza di un porto, Caput Silice (Conselice), che fungeva da principale sede di attracco prima dell’area ravennate, e dalla presenza di un canale16 utilizzato anch’esso per il trasporto merci (che ad Imola in periodo medievale avrebbe assunto la denominazione di canale dei Molini di Imola).” […]

Così, può darsi, che il un canale artificiale fosse già stato costruito in epoca romana per l’irrigazione dei campi. Questo primitivo tracciato avrebbe costeggiato la via Selice, attraversando la pianura imolese in direzione sud-nord fino a gettarsi nel fiume Reno.”

“Nel 2002 durante i lavori di ristrutturazione del mercato ortofrutticolo di Imola furono portati alla luce i resti di un canale artificiale navigabile, bordato di una struttura interpretata come un attracco per piccole imbarcazioni. A pochi metri è stata rinvenuta un’area destinata ad attività produttive e scambi commerciali. (Si rimanda, in merito a questo tema, alla pubblicazione di L. VIVOLI, Il canale dei Molini dalle origini al 1955, U.B.P. 1995).

L’esistenza di quest’opera idraulica, viene riconosciuta quale caratteristica fondamentale del territorio imolese, le cui sorti furono strettamente connesse all’andamento ed alla produzione dell’agricoltura locale, come facilmente si desume dal fatto che l’economia di Forum Cornelii si contrasse e poi decadde con la crisi dell’agricoltura.”

La prima rudimentale difesa di cui Imola, o perché no ancor prima l’antica Forum Cornelii, dovette dotarsi, fu il fossato. La costruzione di un canale artificiale che sei chilometri circa a sud dell’abitato partiva attingendo acqua dal Santerno è di origine romana. Si ritiene che in epoca romana il canale seguisse un percorso rettilineo fiancheggiante il cardo romano (oggi via Selice) per terminare in un porto costruito sul limitare delle valli acquitrinose che costituivano il sistema lagunare della valle Padusa (Padus era l’antico nome del Po).

Si calcola che la via romana fosse lunga 12 miglia. Il canale era probabilmente utilizzato come via d’acqua di collegamento tra Forum Cornelii ed il porto (Caput Silicis,cioè Conselice).

Nel corso degli ultimi secoli dell’Alto Medioevo, prima che lungo il suo corso fossero installati i mulini che poi gli diedero il nome, il canale fungeva quasi certamente da idrovia per il trasporto delle merci: lo solcavano piccole imbarcazioni che portavano prodotti agricoli da e verso la zona ravennate.

A testimoniarlo resta ciò che è scritto all’interno del già citato documento per mezzo del qual il vescovo Morando cede nel 1084 parte dei suoi diritti ai cittadini imolesi (Ch. Im. II, n. 731, p.306; originale in ASCI, Pergamene, mazzo I, n. 3), tra cui l’uso del suo porto di Conselice, dietro pagamento di quattro denari veneti per ciascuna nave, esluse quelle per ambascerie o destinate all’acquisto del pesce per il rifornimento cittadino.

Oltre a questo, si può citare il già menzionato trattato commerciale coi veneziani del 1099, in cui si trova la richiesta di parte veneziana ad un versamento per ciascuna nave imolese di dodici denari veronesi per il ripatico e due per il fondale (Ch. Im., II, n. 733, p. 311).

I mulini che gli diedero il nome risalgono al periodo basso medievale (XII sec.): ed il canale viene menzionato con questo nome solo a partire del 1251 (T. LAZZARI, a cura di, Libro Rosso. Il “Registrum comunis Ymole” dal 1239 con addizioni al 1269, Imola 2005, n. 86 (c.68 recto e verso ), pp. 137-138.), prima viene designato quale canale del Comune di Imola.

E’ in questo periodo che, mentre si affievoliva la sua funzione “navile” per trasporto merci e passeggeri, cresceva “di importanza quella di propulsore dei mulini su di esso costruiti, non più soltanto nella cerchia della città, ma anche lungo il suo corso nelle campagne”.

Molti dei mulini costruiti lungo il suo tracciato non appartenevano a privati ma, costituendo una tra le più vitali esigenze dei cittadini, erano stati edificati dal Comune e, solo in seguito, dati in gestione (affitto o enfiteusi) a privati cittadini. E’ appunto di mulini ubicati tra le acque e le vie che parla già un documento del 1146 (GADDONI, ZACCHERINI, Ch. Im., II, n. 567, p. 106.); si tratta di mulini ubicati presso le strade che costeggiavano le vie d’acqua.

Nel 1210 risulta essere stato fatto un accordo tra il podestà Mainardino degli Aldighieri ed i castrimolesi, a beneficio di questi ultimi, per la ricostruzione dei due mulini di castel d’Imola che erano stati distrutti. (Doc. in SAVIOLI, Annali Bolognesi, Bassano 1784-1795, vol. II, n. II, p. 307. Per la consultazione ci si è avvalsi della trascrizione in Mancini, Imola nel medioevo, vol.II tomo I, pp. 168-169.)

Nel 1271, a causa delle cattive condizioni in cui versavano le sponde del canale, il Consiglio Generale del Popolo deliberava di aggiungere agli Statuti una “riformagione” con cui obbligava i conduttori dei mulini, da Imola in giù, a provvedere alla manutenzione delle sponde a proprie spese per la parte corrispondente al tratto superiore di predetto canale, il Comune d’altra parte si impegnava nella manutenzione di quello che costituiva il tratto iniziale, dalla Chiusa presso il Santerno alle serraglie di S. Cristina.

Il canale dei Molini dal tratto iniziale della Chiusa giungeva nei pressi della città sul lato sud ovest (in vicinanza della Rocca ) e si biforcava alle serraglie di S. Cristina. A quel punto si divideva in due rami, uno che costeggiava tutto il lato sud in direzione est e l’altro che proseguiva verso nord e, giunto all’altezza dell’odierna via Carducci proseguiva verso est sul lato nord dell’abitato, fino alla via Selice, raggiunta la quale piegava, costeggiandola per poi deviare ad est all’altezza di Bubano. Affiancato Bubano, il tracciato riprende la sua corsa verso nord.

Dopo 4 km costeggia Massa Lombarda. Qui una parte delle acque sono deviate verso est, dove, dopo qualche chilometro, si reimmettono nel fiume Santerno (al “passo Regina”). L’altro ramo del canale, prosegue verso nord toccando, in successione, San Patrizio, Conselice e Lavezzola. Il canale si getta nel fiume Reno in prossimità del ponte “della Bastia” (Bastia Zaniolo).

Oggi il canale dei Molini confluisce ancora nel Reno, ma senza apporto d’acqua. Come questo canale, seguisse perfettamente il tracciato dell’abitato si può osservare nella figura che tenta di ricostruire la topografia di Imola sulla base di un processo del 1294.

Dopo il 1300 vennero impiantati nuovi mulini anche fuori le mura, ed il canale, all’altezza di Case Volta, fu deviato verso est, per portare energia in direzione di Bubano. Lungo il suo corso in età moderna vennero costruiti una ventina di mulini. In epoca basso medievale, oltre ad alimentare le acque del fossato cittadino servì quale mezzo d’irrigazione, come lavatoio pubblico e privato, di ospedali e conventi (Il più importante, tuttora esistente, si trova in Viale Saffi. Era detto “sciacquatoio” ed è riportato anche nella mappa di Imola elaborata da Leonardo da Vinci); fu anche sfruttato da attività artigianali come callegari, tintori e beccai i quali usufruirono di chiaviche lungo il canale per la pulizia dei locali.

Le sue acque alla fine del medioevo azionavano diversi mulini, tra i quali ben sette erano situati lungo il tracciato delle vecchie mura della città. Uno presso porta Alone nella zona ovest(citato in un doc. del 1271, ASCI, Pergamene, mazzo III, n. 135), uno in prossimità di porta Piolo, uno della Selice, uno presso S. Cristina , il così detto mulino degli Aldrovandi, probabilmente sito nelle vicinanze della contrada Aldrovandi e perciò nella zona sud est dell’abitato (menzionato in un doc. del 1289, ANI, Pergamene, mazzo I, n. 15), un mulino detto nuovo situato in corrispondenza della via Avicis è attestato del 1430 (ANI, Pergamene, mazzo VII, n. 48) ed un altro nella zona est denominato mulino vecchio.

Si fa presente che degli oltre venti mulini complessivamente attivi lungo il suo corso fino al Novecento, ne è rimasto tuttora funzionante soltanto uno, a Case Volta.

Il canale dei Molini di Imola è un'opera idraulica lunga 42 km che attraversa tutta la pianura imolese, in direzione sud-nord, fino a confluire nel fiume Reno. Realizzato nel Medioevo dai benedettini del monastero di Santa Maria in Regola, utilizzando in parte il tracciato di un precedente canale romano, il canale artificiale attraversa gli abitati di Bubano, Massa Lombarda, Conselice e Lavezzola.

Costruito per l'alimentazione dei mulini e l'irrigazione dei campi, il canale dei Molini è la più antica opera pubblica esistente sul territorio imolese operativa ininterrottamente dalla fondazione. Oggi ha una funzione prevalentemente irrigua.

La chiusa